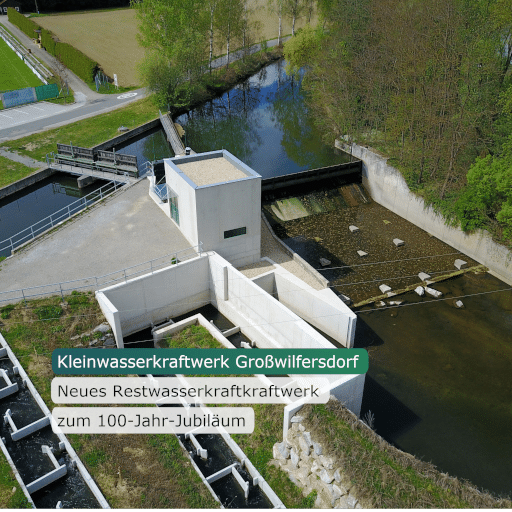

Seit Anfang letzten Jahres versorgt das weltweit erste Schachtkraftwerk nun etwa 800 Haushalte in der Gemeinde Großweil an der Loisach mit klimafreundlichem Ökostrom aus Wasserkraft. Da nahezu die gesamte Anlage unter Wasser liegt, muss für ein Schachtkraftwerk kein großes Kraftwerkshaus errichtet werden – ein Vorteil für das Landschaftsbild. Der Standort für diese erste Pilot-Anlage ist besonders interessant, da das Schachtkraftwerk durch die Erfüllung sehr strenger ökologischer Kriterien in einem Natura-2000-Gebiet genehmigt wurde. Mehr noch: Die Errichtung des Kraftwerks hat die Fischwanderwege sogar deutlich verbessert, da mit dem Kraftwerk gleich zwei Fischaufstiege in Form von Vertical-Slot-Pässen an beiden Uferseiten errichtet wurden.

Wie funktioniert das Wasserkraftwerk?

Im Gegensatz zu derzeit üblichen Bauformen ist die Kraftwerksanlage bei einem Schachtkraftwerk unter Wasser verbaut. Das Wasser fließt nicht horizontal, sondern vertikal in den Schacht, der von einem großen, flach liegenden Rechen geschützt wird. Diese Anordnung ist die wesentliche Neuerung beim Schachtkraftwerk. Aktuell werden bei Wasserkraftanlagen die Rechen vertikal (stehend) eingebaut, also horizontal durchflossen. Das kann bei größeren Abflüssen und einem hohen Schutzbedarf der abwandernden Fische zu Platzproblemen beziehungsweise zu hohen Kosten führen. Denn eine vertikale Rechenanlage lässt sich nur dann maßgeblich vergrößern, wenn die Breite erhöht wird. Und nur so kann eine größere Rechenfläche geschaffen werden, um die Fließgeschwindigkeit vor dem Rechen und/oder den lichten Rechenabstand verringern zu können – also an zwei wichtigen Paramatern für die Fischfreundlichkeit zu schrauben. Dieses Platzproblem kennt das Schachtkraftwerk aufgrund der flach liegenden Anordnung des Rechens nicht. Dadurch kann die Rechenfläche mehr oder weniger beliebig vergrößert, und so die Anströmverhältnisse optimiert werden. Neben der großen Rechenfläche wurde zur Verbesserung der Anströmhydraulik eine Permanentüberströmung des stirnseitig angeordneten Verschlusses entwickelt. Dadurch ergibt sich der vorteilhafte Effekt, dass im unmittelbaren Einlaufbereich ein direkter Abwanderungskorridor für den Fischabstieg zur Verfügung steht und somit der energetisch nicht nutzbare aber hydraulisch erforderliche Überströmungsabfluss ökologisch eingesetzt wird. Ersten Tests der TU München zufolge ist das Schachtkraftwerk fischfreundlicher als herkömmliche Wasserkraftwerke. Die Fische schwimmen meist problemlos am Schacht vorbei und über den Fischabstieg hinunter. Da der Fluss mehr oder weniger in natürlicher Weise über das Kraftwerk fließt, bleibt das gesamte Ökosystem in einem relativ unberührten Zustand. Natürlich liegen nach knapp einem Jahr Betrieb noch keine Langzeittests vor, die die gesamtmorphologische Situation auf allen Ebenen beurteilen können.

Fazit

Das Schachtkraftwerk ist gut skalierbar und damit für einen großen Einsatzbereich geeignet. Wie auch beim Pilot-Standort, können mehrere Turbinen nebeneinander installiert werden. Noch nicht bekannt sind die Kosten, die mit diesem Kraftwerks-Typ verbunden sind und auch Langzeitstudien hinsichtlich Ökologie, Regelarbeitsvermögen und Wirkungsgrad liegen noch nicht vor. Zwar scheint das Schachtkraftwerk jedenfalls für das Naturschutzkriterium des „Landschaftsbildes“ vorteilhaft zu sein, es steht aber natürlich immer noch die Frage im Raum, ob sich über dieses „subjektive“ bzw. rein qualitative Kriterium hinaus noch die objektiven Vorteile im ökologischen Gesamtzustand eines Gewässers quantifizieren lassen. Darum werden wir die Entwicklung natürlich weiterverfolgen und bei Bedarf weiterhin davon berichten.