Unter Hochwasser wird das unkontrollierte Überlaufen von großen Wassermengen aus dem Flussbett verstanden. Gemessen wird ein Hochwasser am Mittelwasser, also dem durchschnittlichen Wasserstand eines Gewässers. Liegt der Pegelstand eines Flusses deutlich über dem Mittelwasser, handelt es sich um Hochwasser. Ab wann ein Pegelstand als Hochwasser gilt, wird dabei laut Ö-Norm nach Wasserstands- bzw. Durchflusswerten oder den örtlichen topographischen Gegebenheiten bestimmt.

Die Überflutungen von Landflächen sind natürliche, wiederkehrende Ereignisse. Sie sind ein wichtiger Bestandteil vieler Ökosysteme und ein Strukturgeber für die Landschaft. Zahlreiche Lebensräume haben sich an die wiederkehrenden Überflutungen angepasst und benötigen diese nun für ihre Flora und Fauna. Auen zum Beispiel sind Ökosysteme, die ausschließlich aus Überflutungsgebieten bestehen und Hochwasser als Schutz vor dem Austrocknen benötigen.

Hochwasser werden nach ihrer Stärke und Wahrscheinlichkeit kategorisiert. Die bekannteste Kategorie ist das sogenannte Jahrhunderthochwasser. Unter einem Jahrhunderthochwasser, auch HQ100 (H- Hochwasser, Q-Abflusskennzahl) genannt, versteht man ein Überflutungsereigniss, das statistisch einmal in einhundert Jahren auftritt. Weitere übliche Kategorien sind HQ10, HQ30 und HQ300. Diese charakteristischen Hochwasserereignisse werden als Referenzpunkte zur Ermittlung von Hochwasserrisikogebieten und zur Dimensionierung von Hochwasserschutzbauten, Dämmen, Kraftwerken und Hochwasserrückhaltebecken verwendet.

So bilden sich Hochwasser

Grundsätzlich entstehen Hochwasser meist durch großräumigem Dauerregen, kurzeitigem Starkregen/Gewitter oder der Schneeschmelze im Frühling. Jedoch wird die Hochwasserbildung maßgeblich von weiteren Faktoren wie der Topographie des Geländes, des Grads der Versiegelung, der Bodendichte und des Bodenmaterials beeinflusst.

Ein Teil des Niederschlags versickert und speist das Grundwasser, ein weiterer Teil wird in den Bodenporen zurückgehalten. Der Rest fließt auf der Oberfläche ab und gelangt in ein Fließgewässer. Je nachdem wieviel Wasser auf der Oberfläche abfließt, steigt der Pegelstand des Flusses. Kann das Erdreich kein weiteres Wasser aufnehmen, da alle Poren bereits gefüllt sind, fließt der gesamte Niederschlag auf der Oberfläche ab. Das Wasser sammelt sich am niedrigsten Punkt der Landschaft, meist einem Fluss, und Hochwasser entsteht.

Dieses Abflussverhalten ist ein natürlicher Prozess, der jedoch stark vom Menschen beeinflusst wird. Durch Versiegelung, dem Zustand das Regenwasser den Erdboden nicht erreichen kann, nimmt das Versickerungsvermögen ab und mehr Oberflächenwasser gelangt in die Kanalisation und damit auch in die Gewässer.

Wie sich die EU vor Hochwasser schützt

Im Herzen des Hochwassermanagements der EU steht die EU-Hochwasserrichtline 2007/60/EG. Mit ihr werden Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, Hochwasserrisikokarten sowie Hochwasser-Managementpläne mit Schutz- und Vorsorgemaßnahmen zu erstellen.

Im Rahmen dieses Plans wurden in Österreich allein im Jahr 2020 rund 125,4 Millionen Euro in den Hochwasserschutz investiert.

Die Rolle der (Klein)Wasserkraftwerke im Hochwasserschutz

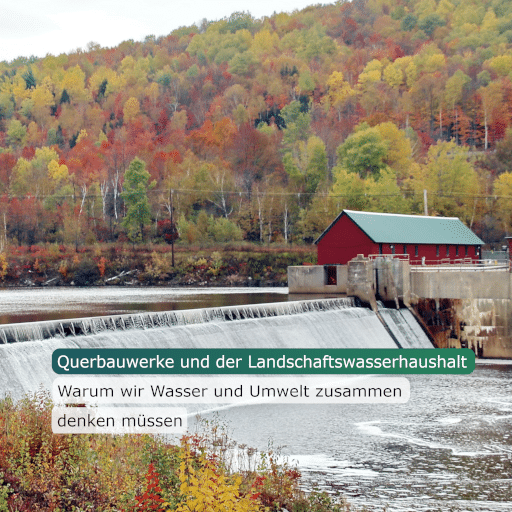

Auch (Klein-)Wasserkraftwerke spielen im Hochwasserschutz eine wichtige Rolle. Mit ihren verstellbaren Wehren bieten sie hochwasserregulierende Fähigkeiten. Sie können wie ein Hochwasserrückhaltebecken wirken und überdurchschnittliche Wassermengen während Starkregens stauen und nach dem Niederschlagsereignis kontrolliert ablassen.

Eine weitere Rolle im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz übernimmt der Rechen. Er fängt Treibgut auf und hindert es daran, sich zum Beispiel zwischen Brückenpfeilern zu verkeilen und so Engstellen zu verklauseln (verstopfen).