Wo die Naarn in die fruchtbare Ebene des Machlandes tritt, liegt am Fuße kleinerer Höhenzüge die etwa 35 km östlich von Linz gelegene Bezirkshauptstadt Perg. Inmitten dieser oberösterreichischen Kleinstadt befindet sich am direkten Flussufer, an der namensgebenden Naarnbrücke, die als traditioneller Familienbetrieb geführte Dirneder Mühle. Mit Hilfe ihrer Kunstfertigkeit und der Wasserkraft der Naarn machen hier die Frauen und Männer in Weiß das Mühlviertel zum Mehlviertel. Weizen, Dinkel und Roggen: Das sind die Drei, um die sich in der Dirneder Mühle die Walzen drehen.

500 Jahre Dirneder Mühle

Da die Perger „Pruggmühl“ 1524 erstmals urkundlich erwähnt wurde, kann sie heuer mit Stolz auf ihr fünfhundert-jähriges Bestehen zurückblicken. Erworben sollen Perger Bürger 1550 die Mühle samt Badstuben von der Greinburg haben. Obwohl nicht allzu viele Zeugnisse dieser langen Geschichte erhalten sind, gibt es doch noch das eine oder andere Fundstück. So bezeugen beispielsweise uralte, auf brüchigem Pergamentpapier ausgestellte Schuldscheine, dass es nicht alle der vielen Müller*innen, die im Laufe der Jahrhunderte im Mühlengebäude ein- und ausgegangen sind, immer leicht hatten. Herausforderungen in unterschiedlichster Form, auf die es immer wieder zu reagieren gilt, wird es allerdings auch weiterhin immer wieder geben. Seien es Naturkatastrophen wie die Jahrhundertflut im Jahr 2002, wo verheerende Wassermassen unglaubliche Schäden anrichteten oder laufend erforderliche betriebliche Erneuerungen bis hin zu personellen und strukturellen Veränderungen der Betriebsführung.

Personell war die Mühle über mehrere Generationen hinweg frauengeführt, wobei der heute noch oft verwendete Name „Leitner Mühle“ bzw. „Leitner Wehr“ auf Frau Christine Leitner-Müller zurückzuführen ist. Nach dem frühen Tod ihres Mannes führte die kinderlose Mühlenbesitzerin mit Weitblick und unternehmerischem Geschick in den 1970ern und danach den Betrieb alleine weiter. Mit ihrem wirtschaftlichen Geschick hat sie ein bis in die Gegenwart reichendes Fundament für den Betrieb geschaffen. Unterstützt wurde sie dabei von ihrer Nichte Maria Anna, die von klein auf an ihrer Seite war, das Müllerhandwerk erlernte und auch die Meisterprüfung absolvierte. Nach dem Ableben der Tante im Jahr 1984 übernahm Maria Anna gemeinsam mit ihrem Gatten Johann Dirneder den Mühlenbetrieb. Mittlerweile wurde die Mühle bereits an die nächste Generation, Müllermeisterin Christine und ihren Mann, Müllermeister Stefan Dirneder, übergeben. Seit 2016 sind sie es, die die Geschichte des traditionsreichen Mühlenbetriebes weiterschreiben. Mit dem neu errichteten Mühlenladen und dem dazugehörigen Onlineshop haben die beiden Betriebsführer bereits erste strukturelle Maßnahmen gesetzt und damit auf die geänderten Kundenbedürfnisse im Zeitalter der Digitalisierung reagiert.

Vom Mühlrad zum eigenen Kleinwasserkraftwerk

„Nichts ist so beständig wie der Wandel“ (Heraklit von Ephesus 535-475 v. Chr.), das zeigt sich aber noch viel deutlicher im Hinblick auf die Energiegewinnung und dabei vor allem in der Entwicklung vom Mühlrad zur Turbine. Kaum vorstellbar, dass mittlerweile seit 500 Jahren an dieser Stelle in unterschiedlichster Form mit der Energie des Wassers Mehl gemahlen wurde und wird. Eine große Erneuerung erfolgte in der Dirneder Mühle im Jahr 1926, wo anstelle der Wasserräder die erste Francis-Turbine der Firma Voigt mit 26 PS und direktem Riemenantrieb auf die Transmission in Betrieb genommen wurde. 30 Jahre später, im Jahr 1956, erfolgte der Einbau einer neuen Kaplan-Turbine der Firma Kössler, wobei am Saugrohr leichte Anpassungen vorgenommen wurden. Die Fallhöhe betrug etwa 2 m, angetrieben wurde der Generator mit Riemen. Der Betrieb der Mühle erfolgte somit bereits mit Elektromotoren. Die Zuordnung des Laufrades zum Leitapparat wurde täglich über ein Stellrad eingestellt. Zu dieser Zeit war für die Mühle noch kein fixer Netzanschluss vorhanden. Zusätzlicher Strom wurde mittels eines mit Spindelöl betriebenen Dieselaggregats erzeugt. Eines dieser Aggregate ist auch heute noch zur Notstromerzeugung vorhanden. Das damalige Laufrad hatte Ferogußflügel, wegen des eisenhältigen Wassers musste die Turbine deshalb alle zwei Jahre zerlegt, das Laufrad von Rostausblühungen befreit und neu mit Rostschutzfarbe beschichtet werden. Ein heute kaum vorstellbarer und mit viel Mühe verbundener Aufwand. Durch den Kauf eines weiteren Ausleitungskraftwerks im Jahr 1984 an der Aist im Josefstal, Gemeinde Schwertberg, wurde das Interesse an der Energiegewinnung durch Wasserkraft nochmals in besonderer Weise verstärkt. Die Energiekrise hat auch in der Mühle zu einem Umdenken bezüglich Treibstoffkosten geführt.

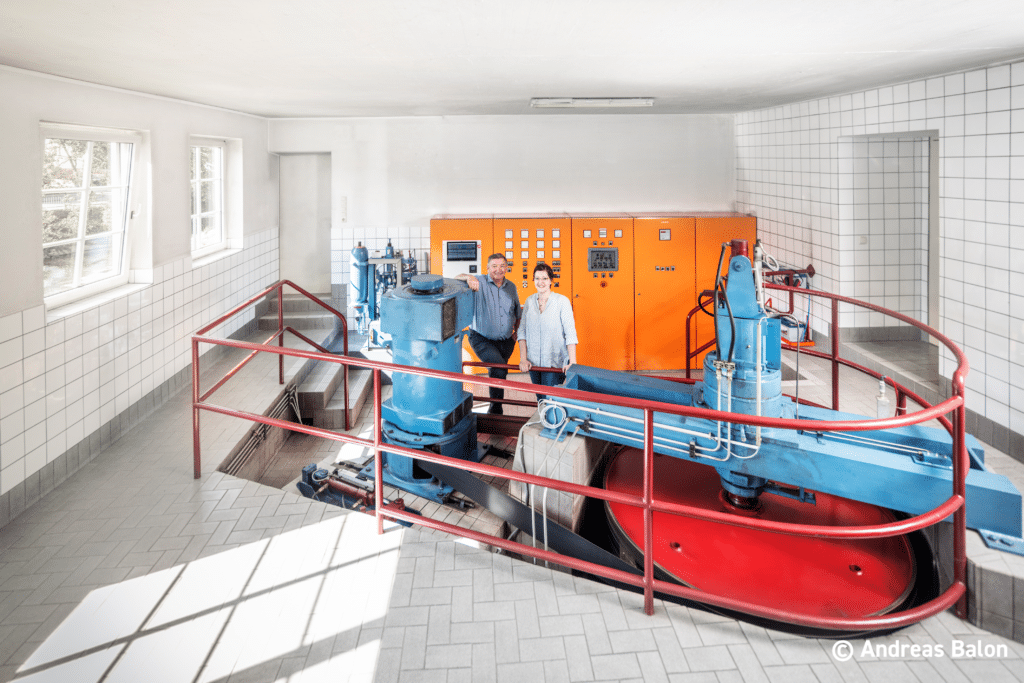

Als sich beim Einbau einer Zentralheizung im Wohnhaus herausstellte, dass die Leistung des Generators anstelle einer Maximalleistung von 50 kWh nur 31 kWh betrug, wurde nach einer intensiven Planungsphase mit Herrn Panhauser von der Firma Kössler der Bau eines komplett neuen Kraftwerks ins Auge gefasst. Im Zuge der Abbrucharbeiten wurden Holzfragmente der ursprünglichen Wasserräder freigelegt. Die größte Herausforderung war das Unterfangen der bestehenden Mühle um mindestens 1,5 m und die daraus resultierenden Setzungen des Mühlengebäudes. Der Neubau wurde im Vergleich zur alten Anlage sehr großzügig ausgelegt. So wurde die Einlaufbreite von 2,5 m auf 4 m und die Wassertiefe von 1,5 m auf 2 m vergrößert.Im Wehrbereich wurde eine 3,5 m breite und 2,4 m hohe Schützentafel eingebaut, um Hochwässer besser abführen und gleichzeitig das Geschiebe ins Unterwasser abgeben zu können. Das Saugrohr wurde für eine Fallhöhe von 2,8 m optimiert, die Unterwasserausleitung entsprechend eingetieft. Eingebaut wurde eine Kaplan Turbine der Firma Kössler mit einem Laufraddurchmesser von 1100 mm und Niroflügel. Der Hitzingergenerator mit 125 KVA wird mittels Riemen angetrieben. Es wurde hier nun ein Netzparallelbetrieb hergestellt. Durch den Neubau konnte die Leistung auf 56 kWh erhöht und somit fast verdoppelt werden. Damit kann der Großteil des Strombedarfs für den Betrieb der Mühle gedeckt werden. Um Spitzenüberschreitungen durch Netzbezug zu vermeiden, steht ein automatisiertes Volvo Aggregat in Bereitschaft. Nicht benötigter Überstrom wird ins öffentliche Netz eingespeist.